住まうこと:家に、都市に - 建築と都市の問題から

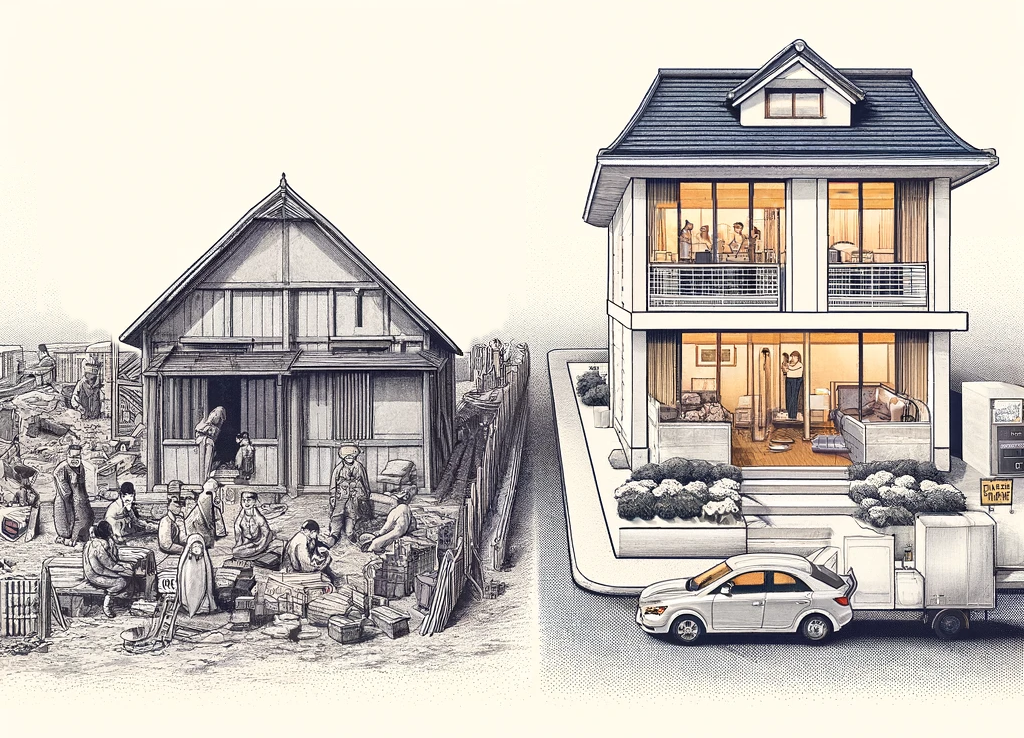

地方にある家屋・土地を相続したら資産どころか“負”動産に悩むとか、首都圏でも空き家が目立つ、その一方で、都市の暮らしやすそうな地域では、ゆとりのあった土地を小さく分割などして次々に新築も続いています。この街の風景はどうなってゆくのだろう。誰にもそのような思いに、歩みをとめそうになる時があるのではないでしょうか。新築の家屋が並ぶ一角は、写真にとれば素敵な街並みに見えそうですが、それがそう長く続くものではないことも、重ねすぎるほどに経験してきました。

建築家の方々にはひどく叱られそうですが、東京の町であれば、関東大震災後に現れたという、今和次郎らのバラック装飾社の仕事が未だに続いているような気がしてしまいます: 焦土と化した帝都では、生活以前の生存の要のための急場しのぎの建造物(barrack:駐屯兵の宿舎にみられるような仮設建築・仮小屋の意)を、復興を急ぐ政府も認めました(バラック令: 「東京府及神奈川県ノ市街地建築物法適用区域ニ於ケル仮設建築物等に関スル件」,1923年)。20万棟以上が建てられたという、この突然登場した景色を、新しい表現の実験場とみなした芸術家達がいました。この活動の深層にある意味をどう捉えるのかは、今日でも美学あるいは建築史の研究課題であるとして、急場の用としての廃材の寄せ集め建物の外観をつかのまの美的表現・装飾で覆うというこの「形式」は、今日に至るも、バラックにかける費用が格段に大きくなったにせよ、真相の意味とは切り離された表層をいまだに漂い続けている・・・ などと言ったりしたら、やはり非難されるでしょうね。

価格(費用)の高低に関わらず、基本的に「仮住まい」、という日本の住宅の特徴は、先進国間の家屋の寿命・耐用年数の比較などでも話題になります。何を基準とするかによって具体的な数値は変わってくるようですが、日本の住宅の更新期間が明らかに短いことは確かなようです(どの統計でも最長の英国と最短の日本とでは、3~5倍)。なぜこんなに短いのか、理由は物理的な原因(結露による構造劣化:気候、施工方法、冷暖房電化の複合)や経済要因(土地神話、税法、投資効率)などに加えて、文化的な違いが論じられることも少なくありません。

家屋建築についての日本の精神史を語る人は、多かれ少なかれ、『方丈記』の冒頭を意識することでしょう。

行く川の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。よどみに浮ぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しく止まる事なし。世の中にある人と住家と、またかくの如し。

玉敷の都の中に、棟を竝べ甍を爭へる、尊き卑しき人の住居は、代々を經て盡きせぬものなれど、これをまことかと尋ぬれば、昔ありし家は稀なり。或は去年破れて今年は造り、あるは大家滅びて小家となる。

長明は、大火、辻風、遷都、飢饉、大地震という、人々と都市の災厄経験を通じて、「無常」を論じます。自然災害を避けられない、この国土に生きる精神の特異性は、(現象学の時代を迎えた時期に、)西洋の哲学の精神史に対して東洋・日本の時間観念を提示した、九鬼周造の言葉にもみられます(『時間の観念と東洋における時間の反復』1928年,パリ近郊で行われた講演)。そのなかで彼は、ギリシア人たちがシシュフォスの神話に劫罰を見たのは皮相的であると断じています。苦労して転がしていった岩塊が、山の頂上あたりで再び転げ落ちる。それを永遠に繰り返す。ここに不幸も罰もない。それはシシュフォスの主観的態度にかかっている。岩を転がし続けようという確固たる意志は、この永遠の繰り返しに善道徳を、すなわちすべての幸福を見出すのである、として、日本人の精神を彼は語ります。それは、関東大震災直後に地下鉄建設を始めた東京を例に。あらかじめ破壊されるように運命づけられているものをなぜ建設するのか、それは、我々の関心が企てそのものにあるのであって、目的にではない。絶えず闘いながら、不幸を幸福に変える、道徳的理想主義の表れだ、というのです。

しかし今日の私たちは、都市と地方に見られる(風景と呼べぬ)景色を、中世日本の思想家や近代日本の哲学者が語ったような、格好の良いものには思えません。それはむしろ、現代の世界を覆うある種の疫病に、日本人の体質がことさらに罹りやすいという、その精神文化的傾向の現れなのではないでしょうか。それは家族モデルの変質、悪く言えば崩壊のことです。

洋の東西に共通して、近代の家族モデルは三世代の共住を基礎単位とするものといえるでしょう。お祖父ちゃん・お祖母ちゃん、パパとママ、そしてボクとワタシ、という組み合わせです。そして家屋は、この単位に対応する構造をもっていた、とみなすことができます。それぞれが空間的に障壁をもって区切られていたのか、あるいはその区画分けは象徴的なものによるのかの、違いはあるにしても。仕事・社交の空間、身内・家族の空間、隠居・来世への空間といったものです。それは子供たちの行動を追うことで辿られます。(性差を強調するのではないですが、)父の仕事を通じた社会との関係、母の取り仕切りによる家内の秩序、そして老人とともに感じる過去と来世へのつながりの、それぞれの空間・意味の間を行き来することです。それは西洋では垂直の構造(一階が仕事場、二階が住居、三階が隠居室)に、日本では水平の構造(表に仕事場、奥に居室、離れに隠居所)に、対応づけられるかもしれません。仕事・生活に加えて、宗教の空間(祭壇、仏壇、神棚など)がそれに複合されます。そしてまた都市も、家のメタ空間のように、広場・市場(Agora,商と政)、家(Oikos,生活)、聖地(Temenos,教会、寺社、墓地)のように対応した構造をもっています。

現代の家屋も都市も、この構造を喪失しつつあります。家屋に隠居所を持つ家など見られないどころか、子供の居場所も遅からず空虚になり(独立・出て行って)、家に仏壇などないどころか、目に見える将来の無縁化を恐れての墓仕舞いが現実のものになっています。そして、保育・教育施設、介護・終末施設、娯楽・保養施設、その他さまざまな機能に分断された後の、家屋と都市の中核には、「労働」という現代の価値規範と制度がある。そのようにみえるのではないでしょうか。労働の機能・時間、就業の世代・年代を中核として、その他の機能・時間、世代・年代が補足的に配置される構造です。「家族」という概念そのものが、もはや神話の時代に送られてしまったか、少なくとも伝統的な意味内容とは異質なものとなっているようです。

現代日本の住居は、一人で暮らすには、世界に比類ないほどに快適な環境を実現している、と評するものも少なくありません。しかしその最上の快適さは、美しくも、そしてなにより、幸せでも、なさそうだと、感じられるものではないでしょうか。

反論も大いにあるでしょう。しかしレジャーを問うことは、この事態に応えてゆくことだと、思われるのです。